アルル時代以降のゴッホは、映画や小説でも一番描かれている時代ではないでしょうか。

壮絶な人生が弾けるところまで、アルルをスタート地点に辿っていきます。

第1章:南仏アルルへの希望と現実

1888年2月19日。

ゴッホは丸一日列車に揺られながら、南仏アルルの地に降り立ちました。寒さと灰色の空に覆われたパリを逃れるように選んだ場所は、太陽と色彩に満ちた「芸術家の楽園」のはずでした。

しかしその年、アルルには過去28年間で最も厳しい寒波が訪れていたのです。到着してみれば、戸外で制作するには寒すぎて、パリと変わらぬ日々が続きました。

やがて春が訪れ、果樹園が一斉に花開くと、ゴッホの心もまた少しずつ解きほぐれていきます。彼は再び戸外へ出て、咲き誇る自然と対話するように、絵筆を動かし始めました。

第2章:黄色い家、「南のアトリエ」の夢

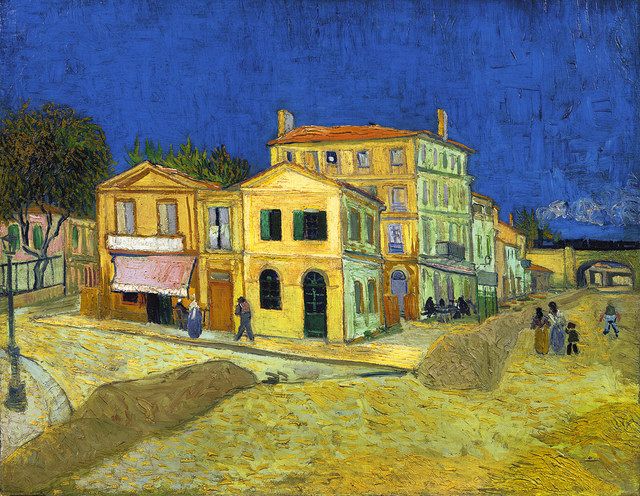

当初ゴッホは、ホテル兼レストラン「キャレル」に滞在していましたが、宿泊費の高さと、彼の“遠慮のなさ”が原因で、主人と気まずくなってしまいます。そんな折、ラマルティーヌ広場で見つけたのが、あの「黄色い家」でした。

修理が必要だったため、引っ越すまでの間は近くの「カフェ・ド・ラガール」で部屋を借り、生活を整えていきます。

ゴッホは長時間の散歩を好みました。なかでもアルル郊外のモンマジュール修道院の廃墟は、彼にとって格別な場所でした。そこで出会った古い建物や丘の風景が、一連のデッサンへと姿を変えていきます。

夏が近づくと、彼の制作はまるで取り憑かれたような熱量を帯びていきます。画面は浮世絵のような明るい色彩で満たされ、まさに「自分がずっと追い求めてきたものがここにある」と感じる瞬間でした。

この頃、ゴッホは「南のアトリエ」の構想を抱くようになります。芸術家が集い、共に暮らすことで節約もしながら、自由に創作できる共同生活の場をアルルに築こうとしていたのです。

第3章:ゴーガンとの日々、運命の夜

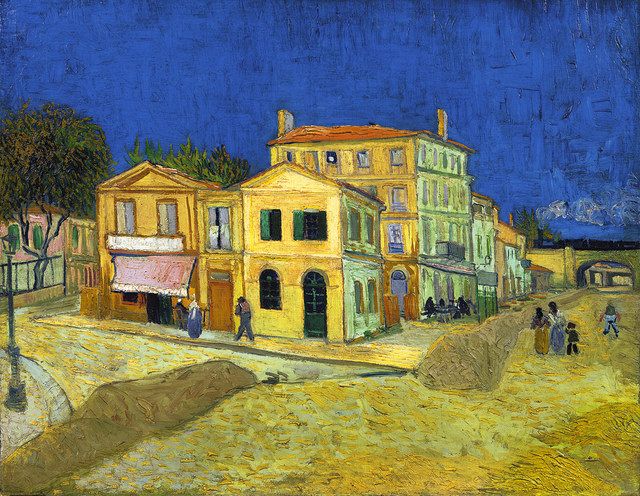

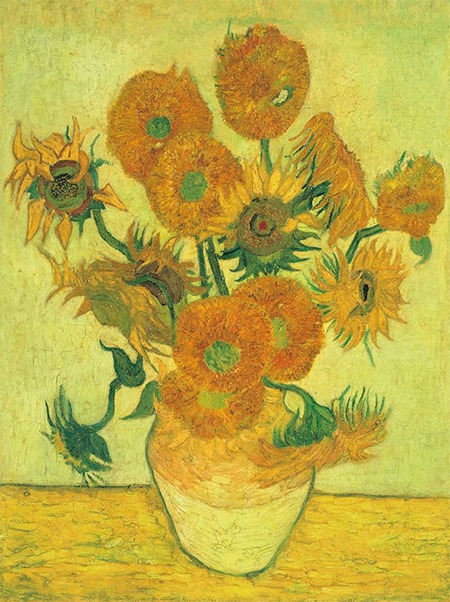

アルルではいくつかの友情にも恵まれました。画家のウジェーヌ・ボックとは10キロ離れた家を行き来するほど親しくなり、「夜のカフェテラス」に登場する広場のオープンカフェにも、二人でよく立ち寄りました。

また、軍人ミリエや郵便配達夫ジョゼフ・ルーラン一家とも親交を深め、彼らをモデルにした多くの肖像画も誕生しました。

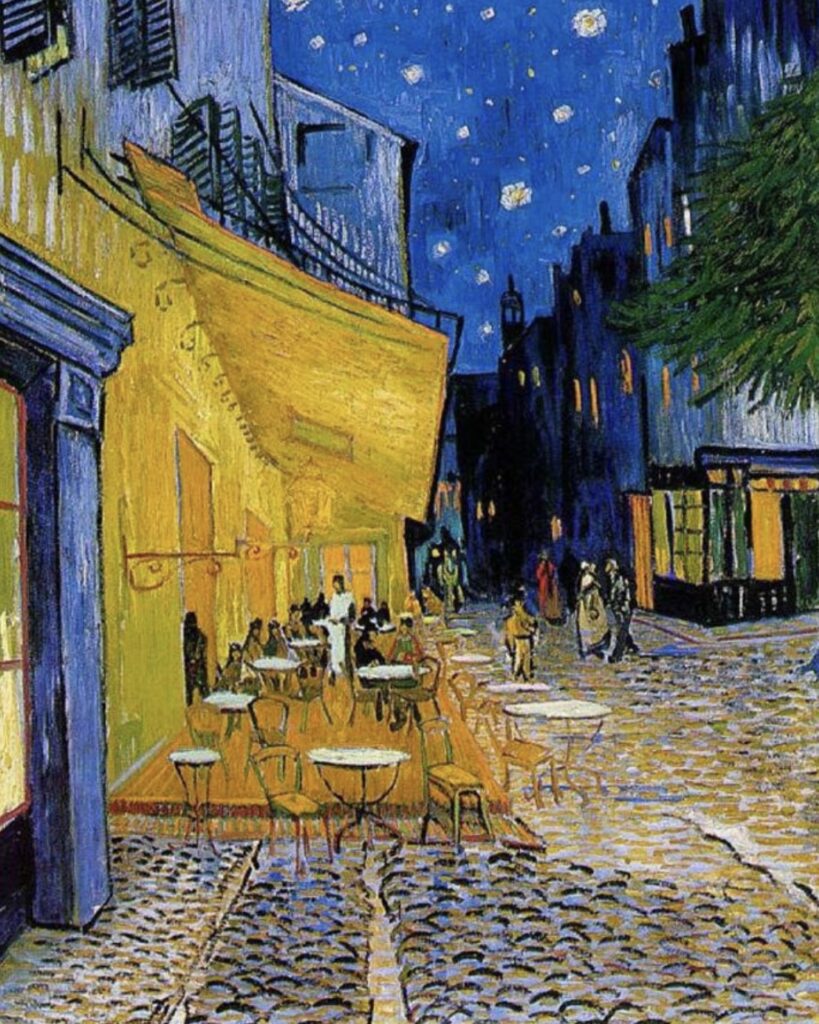

そんな中、いよいよゴーガンがアルルへやってくるという知らせが届きます。テオの説得で実現したこの訪問に向けて、ゴッホは家具を揃え、ゴーガンのために何枚もの「ひまわり」を描いて待ちました。寝る間も惜しまず働いた結果、体を壊してしまうほどでした。

当初、二人の生活は順調でした。芸術について長く語り合い、共に戸外で制作する日々――まるで夢のような時間。しかし次第に価値観の違いが表面化し、言い争いが絶えなくなっていきます。

そして、1888年12月のある夜。激しい口論の果てに、ゴッホは自らの左耳を切り落としてしまいます。これが、彼とゴーガンの決定的な別れとなりました。

第4章:精神科での闘病と再生の光

事件後、ゴッホは一時的に病院に入院。テオが駆けつけ、ゴーガンはパリへ戻ります。ゴッホは「危険人物」とされ、ついには強制入院となりました。妄想や混乱がひどく、絵を描くことすら禁じられる日もありました。

しかしサン=レミ=ド=プロヴァンスの精神科療養院に移ってからは、制作の希望を取り戻します。アトリエ用の部屋を借り、「アイリス」「ライラック」などの作品に取り組むようになりました。

孤独の中でも、絵筆を通じて自己と向き合い続けたゴッホ。入院2ヶ月が経つ頃また発作が起きてしまいます。野外での制作中にそれは起こりました。深い孤独に襲われながらも、「石切場の入口」という作品を描き上げます。その筆致は、彼の心の叫びそのものでした。

病院へ戻ってからも症状は悪化し、妄想の影響から絵具やオイル、更に絵の具までもを口にしてしまい、再び制作を禁じられてしまいました。その後、時間をかけて少しずつ外出が許されるようになります。

この頃、ゴッホの作品がついに世間で評価されはじめました。ブリュッセルでの展示や、美術評論家の好意的な記事。そして初めて売れた絵「赤いブドウ園」…しかし、待ち望んでいたはずなのに、それは、その時の彼にとって重荷でしかありませんでした。

第5章:最期の地、オーヴェールへ ー 未来へ繋がる旅

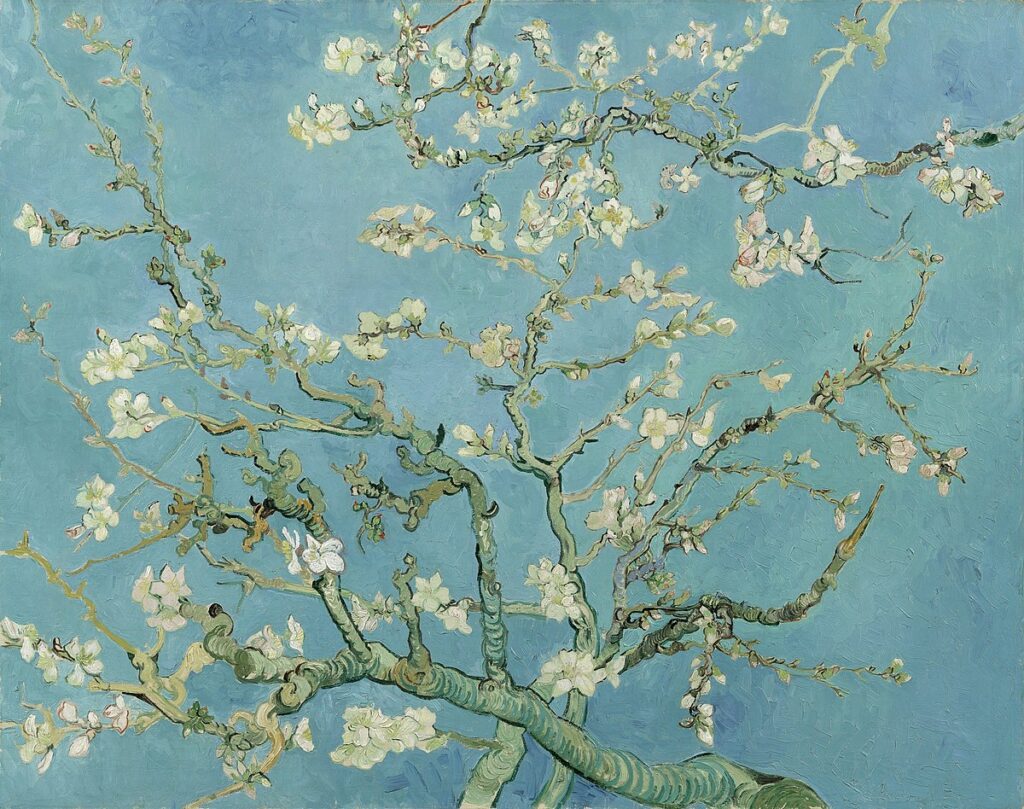

1890年2月、テオに息子が誕生。ゴッホは「アーモンドの花」を描き、祝福の気持ちを届けました。

そして春、サン=レミでの治療に区切りをつける決断をします。新たな治療を求め、医師ガシェのいるオーヴェール=シュル=オワーズへ移ります。ここでの生活は穏やかで、絵を描く力も戻ってきました。ガシェ医師も「しばらく発作は起きないだろう」と診断しています。

7月、ゴッホはパリに住むテオ一家を訪れます。そこで目にしたのは、想像以上に疲弊した弟の姿でした。職場では昇進が見送られ、心身のバランスを崩していたテオ。さらに、生活費は常にギリギリで、若い妻ヨーも、生まれたばかりの息子の世話に追われ、笑顔すら忘れてしまったかのような様子でした。ゴッホは、これまで援助を受けていた自分が、知らず知らずのうちに、弟一家の負担となっていたことを深く痛感します。

「私がいなくなれば、少しは楽になるのではないか」――

そんな思いが、心の奥に芽生えていったのかもしれません。

オーヴェールに戻ってから彼は、3枚の麦畑の風景画を描きました。それらは「悲しみ」や「孤独」を表現したものでした。その後、健康のためにも、テオ達もオーヴェールで田舎暮らしをするよう提案しますが、それは叶わぬまま、この日に至ります。

そして1890年7月27日。いつも通り野原へ出かけたゴッホは、自らを銃で撃ちました。(諸説あり)瀕死の状態で宿へ戻り、二日後の29日、37年の激動の人生に幕を下ろしました。

その後、弟テオも病に倒れ、神経衰弱で入院の後、半年後にゴッホの後を追うように亡くなります。

けれど、その死は終わりではありませんでした。テオの妻ヨーの努力によって、ゴッホの手紙や作品は守られ、息子フィンセントによって財団が設立されました。そして1973年、アムステルダムに「フィンセント・ファン・ゴッホ美術館」が誕生します。

今ではゴッホの作品は世界中の美術館に飾られ、多くの人々に希望と感動を与え続けています。

終わりに

アルルの太陽の下で夢見た「南のアトリエ」、叶わなかった未来。

けれどゴッホが残した魂の絵画たちは、今も確かに私たちを勇気づけ、心を照らしてくれます。

ゴッホの激動人生を3回にわたって、辿ってみました。

しっかりと、人間としてゴッホが生きた時間と、空間が存在したことを感じずにはいられません。

幼少期から晩年まで、波瀾万丈に人生を生ききったゴッホ。今度彼の作品をみる際には、彼の人生に想いを馳せてみてください。

次回は、ゴッホの人生を知るためのおすすめ本を紹介していきます!

ではまた次のアートなお時間で。

きいこ

参考文献:『ゴッホの地図帖 ヨーロッパを巡る旅』(講談社)著:ニーンケ・デーネカンプ、ルネ・ファン・ブレルク、タイオ・メーデンドルプ